自五月以来,笔者开始探访宁武那些知名度较低的古迹名胜,总结于此。

阳方口长城

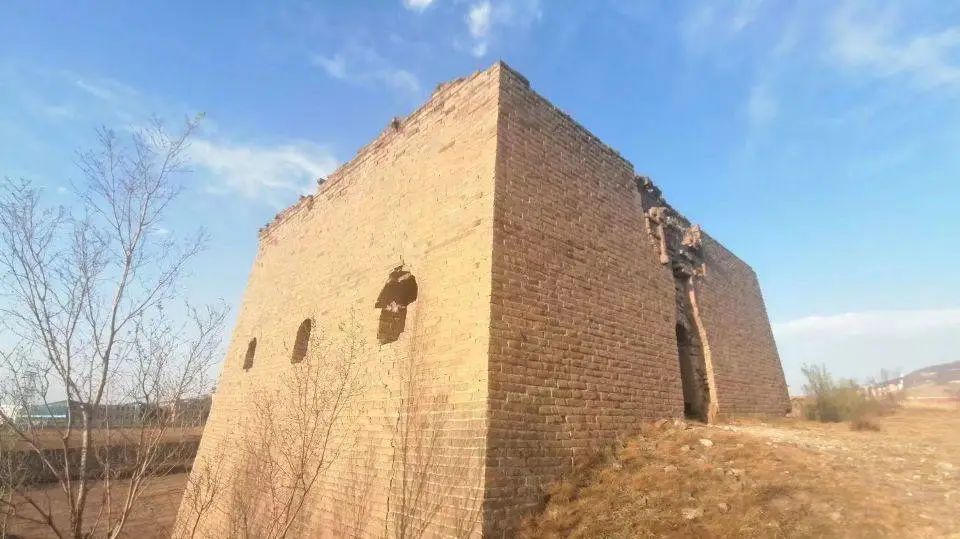

宁武作为边塞重镇,拥有不少长城遗迹,其中较为完整的是阳方口长城。该段长城位于袁家窑村附近,主要为明清两代修建。

长城主要为夯土结构,部分烽堠有外包砖,从袁家窑一直延伸,中间被公路截断,但仍可看到对面的山上有长城的痕迹。长城高约十米,现有两个烽火台保存较为完好,其一外部砖雕大多损毁,只有一层;其二砖雕保存较为完好,有两层,但因楼梯损毁,没有上去观察。

在长城的一侧,有多个不知名建筑,形似土丘,我们猜测是谷仓或者武器库。

走进其内部,可看到它是上部圆锥形、下部圆柱形的建筑,绕地一周有深槽,应为排水设施。

地上有煤炭痕迹,应该是后来被用于储存煤炭。

该段长城虽然相对较为完好,但其保存状况也不容乐观。两个烽堠顶部的砖都有脱落现象,可能是被附近村民取下盖房。此外,由于长城主要为夯土所建,因此风化现象较为严重。

万佛洞

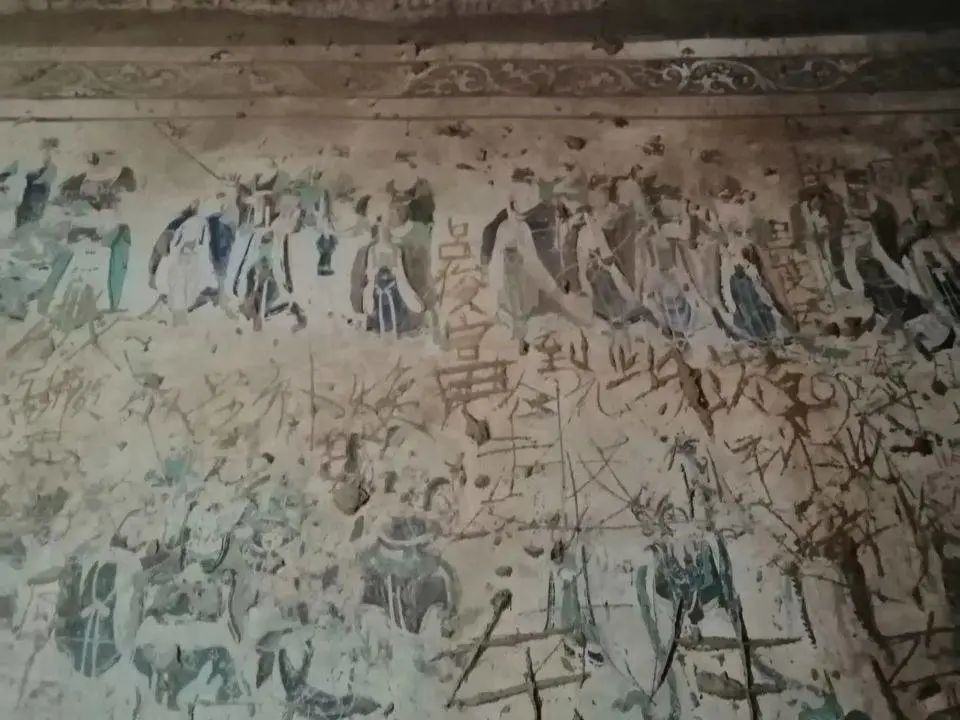

万佛洞在乾隆《宁武府志》中就有记载,为明代成化中年所建,因墙壁上有万余个佛像而得名,主要供奉毗卢佛,即释迦牟尼的法身佛。

该洞开凿于岩壁之中,大殿中间为毗卢佛,两侧则供奉了罗汉观音等其他佛教人物。佛像两侧的柱子上为两幅画像,应为两站殿将军。墙壁下部为壁画,主要为诸位神佛,上部则是万尊小佛像。顶部为天花藻井,中部用八卦穿顶。

万佛洞附近还有一个名为蹬板洞的洞,因通往该洞的路只有一脚宽,且没有防护措施,对我来说过于危险,因此没有去探访。

万佛洞的保护状况很差,虽然有常住僧侣进行清扫,但壁画上的刻画字迹很难清除,墙壁上的不少小佛的头都被盗走,令人惋惜。

宁化古城

宁化几乎与宁武府同时设立,主要是为了扼守险要位置,弥补宁武府位置不利、难以顾全整个地区的防守。近几年,宁化古城正在进行修复,大有改造成旅游古城的气势。不过,不少老物件被保存下来,总体恢复状况还是较好的。

与那些千篇一律的现代古城相比,宁化古城有较大的特色。首先,作为宁化军驻扎地,其军府、城墙、瓮城等都是一大噱头。其次,宁化一直有人家居住,所谓修复,大多是把人家的旧房危房加以改建,外墙进行装饰,街道等仍保持原貌,且多条街道错落有致,使人产生这座城很大的错觉。最后,古城确实保留了很多古迹,例如人家门口的上马石、泰山庙的庙宇及附近的几块古碑、关帝庙的山门与大殿、明清城墙等。

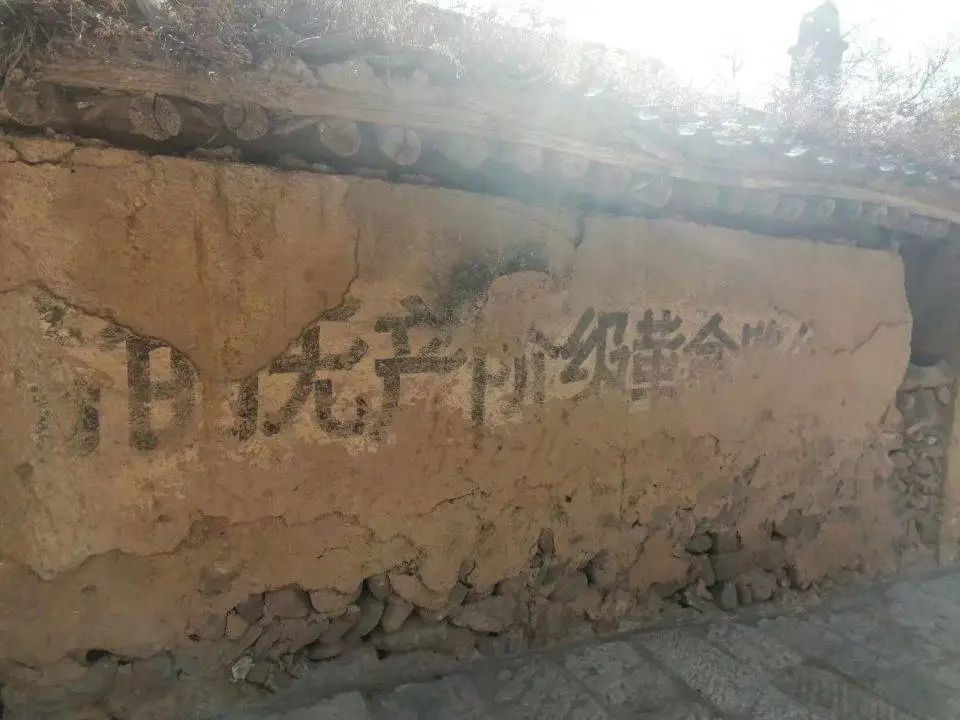

值得一提的是,笔者在一面墙上发现了以下字迹,猜测为上世纪六七十年代的标语,故拍照留念。

文庙、魁星阁

文庙和魁星阁均为清朝建筑,位于今宁武一中的院内。文庙坐北朝南,西宽五间,纵深三间,歇山顶,为供奉孔子的庙宇。文庙保存状况较差,后檐已有破损,壁画塑像无存,而近年的修复并不专业,以我不专业的眼光看来,立柱、斗拱等的色彩太过鲜艳,并没有展现历史原貌。

魁星阁位于文庙之后,为楼阁式三层建筑,俯视图呈正八边形,应为存放书籍之处。

悬棺

悬棺的真假尚待考据,因为《宁武府志》并未对其有所记载,现存资料也难以考证其年代、真假,只能模糊地说可能为清初所建。

悬棺与附近的栈道断续相连,在路上可以看到废弃的栈道与吊桥。

近几年在遗址上重建了小悬空寺,与悬空寺较为相像。

悬棺在民间的传说是:明末,崇祯四太子携将领出逃山西,那些将士有来自南方、习惯崖葬的,便在此建造悬棺。不过,该故事的真实性有待考证。此地的悬棺是北方唯一一处崖葬,分为洞穴式、崖葬式两种,棺材有围栏保护,所以没看看有没有人类遗存。(奇奇怪怪的好奇心)而且旁边也写了“尊重亡灵”……

这些历史古迹是家乡的一部分,既然选择了历史,那就不妨从身边开始,用学术(也不太专业)的、探究的眼光看待它们,作为自己学术道路的开始吧。

编辑:闫凤婷